法隆寺五重塔、法輪寺三重塔、法起寺三重塔は「斑鳩三塔」と総称されます。聖徳太子ゆかりの古寺やその歴史と深く関わってきた里人の集落が点在する道をたどりました。そもそも仏塔とは仏舎利(釈迦の遺体・遺骨またはその代替物)を安置して建造された塔で、当初インドでは土饅頭であったのが、各地に伝播されていくにつれて、三重塔、五重塔、多宝塔などの形式が生まれたそうです。

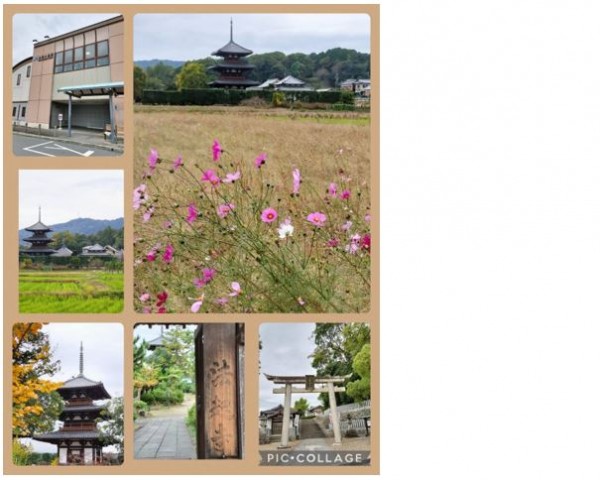

このコースでの散策は10月の予定でしたが、雨天のため11月に延期しました。当日は曇天ながら雨は免れました。

日 時 : 2024年11月16日(土曜日)

コース : JR大和路線 大和小泉駅→小泉神社→法起寺→法輪寺→法隆寺→JR大和路線 王寺駅

参加者 : 7名

左から、釜坂さん、佐藤さん、脇地さん、児山さん、村本、佐々木さん、上野さん (法隆寺を後にする際に南大門前で)

10時30分に集合。

コース(ほぼ平坦で5~6キロ)概要:

住宅街を通り抜け、500年前に創建された小泉神社(大和郡山市)を参拝。本殿は重要文化財に指定され、城門が境内にある非常にユニークな神社です。(下記コラージュの右下の写真)

富雄川を渡って、色鮮やかな可憐なコスモスが咲き誇る田圃の農道を進み、法起寺(生駒郡斑鳩町大字岡本)の706年に建立され、現存する日本最古の三重塔として名高い国宝三重塔へ。コスモスを楽しめたのは11月に例会を実施したのが功を奏したようです。いずれも重要文化財である木造十一面観音菩薩像や銅像菩薩像に参拝するなど自由行動のあと、皆で持参のお弁当を古い木製のベンチに座って食べながら休憩。次に目指すは法輪寺(生駒郡斑鳩町)の三重塔。

次に目指すは土地の名により三井寺とも呼ばれる法輪寺(斑鳩町三井)の三重塔。三井に地名は聖徳太子が飛鳥より三つの井戸をこの地に移されたことからおこったと伝えられます。当寺の国宝三重塔は1944年に落電で全焼し、その後紆余曲折を経て、1975年に焼失前の塔と同じ場所に同じ姿で再建されたという歴史があります。地元の住民や作家の幸田文氏をはじめ全国の大勢の支援によるものだそうです。当寺の本尊で現存する飛鳥時代の木造如来像としては唯一最大といわれる薬師如来像をはじめとする多数の重要文化財も拝観し、感銘を受けました。

いよいよ最後の1,300年の歴史を持つ聖徳太子ゆかりの世界文化遺産である法隆寺(斑鳩町法隆寺山内)の五重塔へ。約30分歩き東院四脚門から境内へ。1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」名義で、姫路城とともに日本初の世界文化遺産に登録された名刹。30分余りの自由時間を設け、思い思いに過ごし、境内を散策あるいは休憩所で歓談。その後南大門で集合写真を撮り、南北に幅広い参道を通り、法隆寺前午後2時発のバスで王寺駅前へ。駅前の鶴橋風月で打ち上げ。定番のお好み焼きなどをほおばりながらビールで乾杯! いつも通り、笑顔でおしゃべりに花を咲かせ、“ありがとう。またね!”と解散しました。

写真提供:脇地さん、上野さん、佐々木さん

お問合せ先fumiko73506@gmail.com

(村本史子記)

(事務局より)

同好会に新しく参加希望や問い合わせがありましたら、ホームページ最下部の【お問い合わせはこちらから】に必要事項を記載し送信して下さい。同好会代表の方から連絡させて頂きます。「お問い合わせ内容」欄に同好会名は必ずご記載ください。

コメント & トラックバック

コメントする